要說這次五一假期哪些娛樂(yuè)項目最火(huǒ)?戶外出遊、戶外露營絕對排得上(shàng)号!

圖源:四川觀察微博截圖

公園、草(cǎo)地(dì)、森林等地(dì)都(dōu)可(kě)以很好地(dì)親近大(dà)自然,但(dàn)有(yǒu)一個(gè)缺點是——蚊蟲叮咬!!!

前幾日,浙江紹興一位七旬老太就不幸中招!被蟲子叮咬後,未及時就醫最終去世,她的(de) 4 個(gè)家人(rén)後面也(yě)相(xiàng)繼被感染。

圖源:猛犸新聞微博截圖

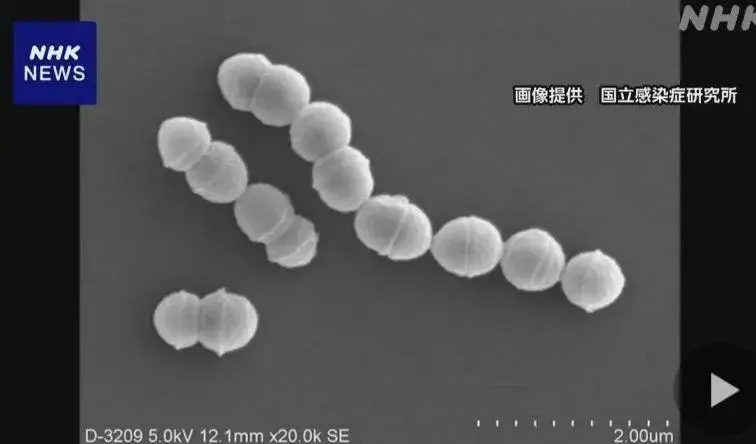

而這一切的(de)罪魁禍首就是它——

⚠️ 蜱蟲!!!

蜱蟲,又(yòu)名扁虱、草(cǎo)爬子、八腳子,是傳播病原體種類最多的(de)媒介節肢動物(wù),危害僅次于蚊類。全球有(yǒu) 800 多種,我國記錄的(de)有(yǒu) 117 種。長期以來,蜱及蜱傳病一直是困擾世界衆多國家和(hé)我國畜牧業(yè)發展的(de)重大(dà)疾病。

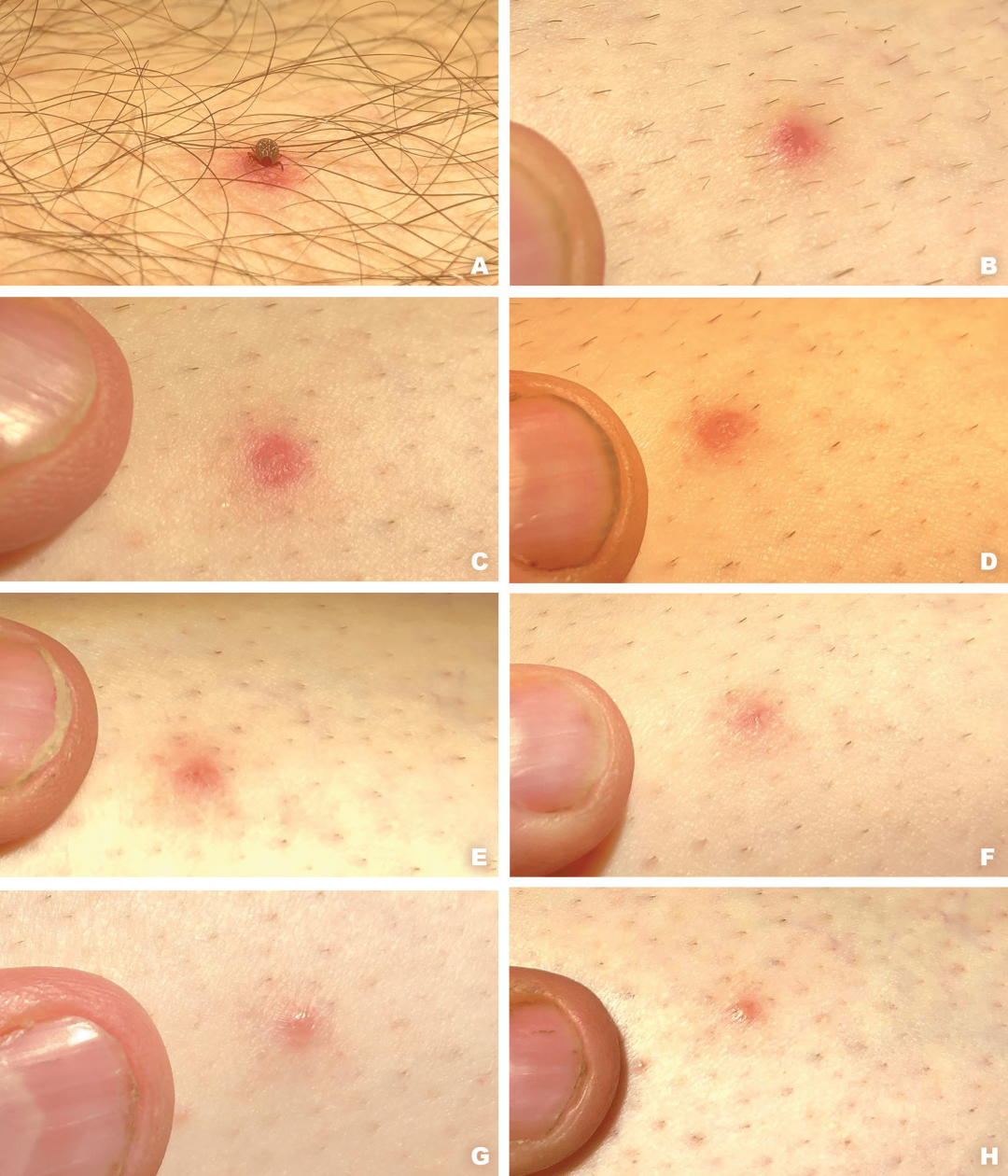

蜱蟲喜歡在頭皮、頸部、耳後、腋窩及大(dà)腿内側等一些皮膚比較薄、不容易被發現的(de)地(dì)方寄居,一旦吸飽血後,有(yǒu)的(de)雌性蟲體能(néng)膨脹如(rú)黃(huáng)豆大(dà)小(xiǎo)。

蜱蟲叮咬“可(kě)大(dà)可(kě)小(xiǎo)”,因爲其一般攜帶多種緻病微生物(wù),發現蜱蟲附著(zhe),應及時、正确地(dì)處理(lǐ)。即便該蜱蟲沒有(yǒu)攜帶緻病微生物(wù),被它叮咬後的(de)局部組織破損,留有(yǒu)微小(xiǎo)傷口,也(yě)可(kě)能(néng)發生炎症、糜爛、潰瘍或繼續感染。

蜱蟲傳播的(de)病原體很多,可(kě)以說是個(gè)“移動毒王”,包括 83 種病毒、14 種細菌、20 種立克次體、18 種螺旋體、32 種原蟲、1 種衣原體、1 種支原體、1 種巴爾通氏體和(hé) 2 種線蟲。

1. 蜱媒斑點熱(rè)

病原體:斑點熱(rè)群立克次體

臨床表現:一般潛伏期爲 2~7d,出現頭痛、肌痛及全身不适和(hé)食欲缺乏等前驅症狀。

蜱蟲在吸血過程中,通過唾液傳遞斑點熱(rè)群立克次體,還可(kě)通過破碎的(de)蜱類組織、體液或糞便,通過破損的(de)皮膚進入人(rén)體,且可(kě)通過輸血在人(rén)際間傳播。

2. 萊姆病

病原體:伯氏疏螺旋體、阿弗西(xī)尼疏螺旋體、伽氏疏螺旋體

臨床表現:病初常伴有(yǒu)乏力、畏寒發熱(rè)、頭痛、惡心、肌肉疼痛等症狀,亦可(kě)出現腦(nǎo)膜刺激征。局部擴散後有(yǒu)遊走性紅斑,這也(yě)是萊姆病特異性臨床表現。

中國的(de)蜱傳疾病中,萊姆病分(fēn)布最廣。該病于 1975 年在美(měi)國萊姆鎮被首次報道。蜱類從貯存宿主吸血獲得螺旋體,增殖後再次叮咬宿主時,螺旋體由蜱類中腸經唾液腺進入宿主體内。

3. 蜱媒森林腦(nǎo)炎

病原體:蜱媒森林腦(nǎo)炎病毒

臨床表現:以突發高(gāo)熱(rè)、腦(nǎo)膜刺激征、頭痛嘔吐、感覺過敏、意識障礙及頸和(hé)肢體癱瘓爲主要症狀。

貯存宿主主要爲齧齒類、鳥類和(hé)家畜等。除通過蜱類傳播外,食用(yòng)感染腦(nǎo)炎病毒的(de)羊奶制(zhì)品包括黃(huáng)油、奶酪及酸奶等也(yě)可(kě)緻病,該病主要見于東北及西(xī)北森林地(dì)區。

4. 克裏米亞-剛果出血熱(rè)

病原體:克裏米亞-剛果出血熱(rè)病毒

臨床表現:發熱(rè)、血小(xiǎo)闆減少(shǎo)和(hé)出血,緻死率 3%~30%。

主要通過蜱蟲叮咬傳播,并能(néng)通過接觸染病動物(wù)感染。克裏米亞-剛果出血熱(rè)在我國又(yòu)名新疆出血熱(rè),于 1965 年新疆巴楚縣首次報道,随後在我國青海(hǎi)、四川、内蒙、安徽等地(dì)均有(yǒu)報道。

5. Q 熱(rè)

病原體:貝納柯克斯體

臨床表現:發熱(rè)、頭痛,同時以全身器(qì)官受累的(de)急性或慢(màn)性症狀爲特征。

該病最早見于 1935~1937 年間的(de)澳大(dà)利亞,我國已有(yǒu) 24 個(gè)省和(hé)自治區出現 Q 熱(rè)病例報道,主要分(fēn)布在我國東部、西(xī)部和(hé)北部地(dì)區,其中内蒙、四川、新疆和(hé)雲南均有(yǒu)其暴發流行(xíng)記錄。

6. 蜱傳回歸熱(rè)

病原體:螺旋體

臨床表現:周期性高(gāo)熱(rè)并伴有(yǒu)肌肉、關節等疼痛,肝脾腫大(dà)并具出血傾向,重症者出現黃(huáng)疸。

流行(xíng)病學研究表明(míng)我國至少(shǎo) 7 個(gè)省區存在蜱媒回歸熱(rè)感染。

7. 人(rén)埃立克體病

病原體:埃立克體

臨床表現:發熱(rè)、血小(xiǎo)闆和(hé)白細胞減少(shǎo)。

我國在 1999 年報道了首例人(rén)埃立克體病,随後又(yòu)通過血清學和(hé) PCR 等方法,在新疆、黑(hēi)龍江、内蒙等多個(gè)省區監測到(dào)人(rén)埃立克體病的(de)病原體。

8. 發熱(rè)伴血小(xiǎo)闆減少(shǎo)綜合征

病原體:新布尼亞病毒

臨床表現:發熱(rè)伴白細胞、血小(xiǎo)闆減少(shǎo),重症患者出現多器(qì)官衰竭而死亡。

該病主要通過蜱蟲叮咬傳播,目前我國至少(shǎo)有(yǒu) 13 個(gè)省份存在新布尼亞病毒感染,最早見于湖北、河南、江蘇、浙江等地(dì)。2013 年韓國和(hé)日本出現新布尼亞病毒感染死亡病例。

蜱蟲一般生活在草(cǎo)叢、灌木叢或樹木繁茂的(de)地(dì)區,在戶外露營或遊玩時,可(kě)以穿長衣長褲,系緊領口、袖口、褲腿等處,盡量不穿涼鞋,同時不長時間坐卧在草(cǎo)地(dì)上(shàng),可(kě)以每隔 2~3 小(xiǎo)時檢查一次衣服和(hé)身體是否有(yǒu)蜱蟲。

蜱蟲進入皮膚的(de)過程

外出前,可(kě)使用(yòng)含 0.5% 氯菊酯産品噴灑衣物(wù)和(hé)裝備。回來後,盡快洗澡和(hé)更換衣服,并檢查身體是否藏有(yǒu)蜱蟲,重點檢查蜱蟲常見附著(zhe)部位。如(rú)攜帶寵物(wù)一同出遊,還應對寵物(wù)進行(xíng)檢查。

去除蜱蟲對于預防傳染源的(de)傳播和(hé)蜱蟲叮咬引起的(de)局部感染十分(fēn)重要,去除蜱蟲具體做法如(rú)下:

用(yòng)一把幹淨的(de)細尖頭鑷子将蜱蟲盡可(kě)能(néng)靠近皮膚表面并夾住,以穩定、均勻的(de)力緩慢(màn)向上(shàng)拉動,不要扭曲或猛拉蜱蟲,這可(kě)能(néng)會(huì)破壞其口器(qì)導緻脫落殘留在皮膚内,也(yě)可(kě)先用(yòng)酒精噴塗在蜱體,再用(yòng)尖頭鑷子取下蜱蟲然後進行(xíng)消毒。

用(yòng)細尖頭鑷子正确去除蜱蟲

蜱蟲取下後,将其放(fàng)入酒精中、将其放(fàng)入密封袋或容器(qì),用(yòng)膠帶包裹,或将蜱蟲丢進沖水(shuǐ)馬桶或掩埋處理(lǐ),注意不要用(yòng)手直接接觸蜱蟲。

美(měi)格醫學助力臨床精準診斷:

(1)宏基因組二代測序

mNGS 項目檢測範圍基于能(néng)提供廣域搜索、并持續更新的(de)參考基因組數據庫,包含約有(yǒu) 60萬+ 株微生物(wù)參考基因組,檢測展示的(de)結果主要來源于經過細緻整理(lǐ)、可(kě)精确鑒定的(de)微生物(wù)種類數據庫,總共 23796 種。

圖:mNGS 檢測範圍

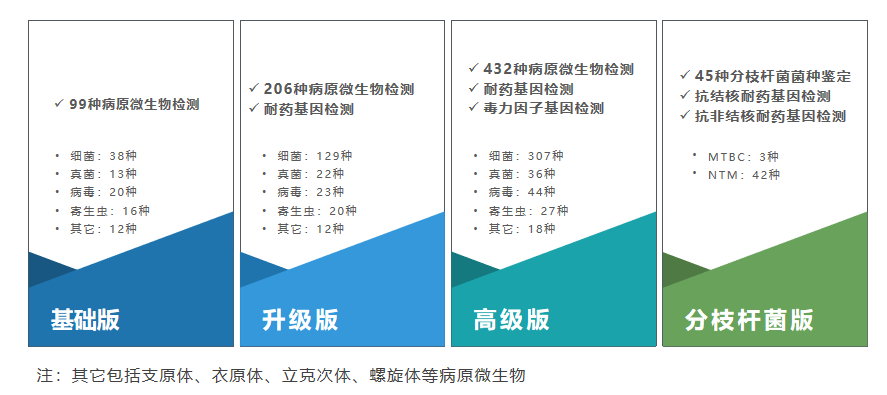

(2)多重靶向測序 tNGS

tNGS 是基于多重 PCR 技術(shù)和(hé)二代測序技術(shù)開(kāi)發的(de)病原微生物(wù)臨床檢測項目,将樣本中的(de)核酸進行(xíng)多重特異性擴增,對文(wén)庫進行(xíng)二代測序,用(yòng)生物(wù)信息學對測序數據進行(xíng)分(fēn)析,獲得樣本中的(de)核酸序列信息,從而對病原或耐藥基因進行(xíng)檢測。

圖:tNGS 檢測範圍