近年來,我國實體器(qì)官移植事業(yè)蓬勃發展,移植數量和(hé)療效均顯著提升。手術(shù)部位感染(surgical site infection, SSI)仍是影響實體器(qì)官移植(SOT)受者生存的(de)重要因素,易增加患者的(de)經濟負擔,延長住院天數,甚至危及患者的(de)生命安全。

SOT 受者術(shù)後由于長期大(dà)量應用(yòng)免疫抑制(zhì)劑,機體免疫力極其低下,容易發生 SSI,但(dàn)是移植術(shù)後感染受多種風險因素影響,免疫抑制(zhì)劑隻是衆多風險因素中的(de)一種。

SSI 是指發生在手術(shù)切口淺部和(hé)深部組織、手術(shù)器(qì)官或腔隙的(de)感染,是中低收入國家最多見、最高(gāo)發的(de)衛生保健相(xiàng)關感染。術(shù)前、術(shù)中和(hé)術(shù)後一系列措施可(kě)降低 SSI 的(de)風險。

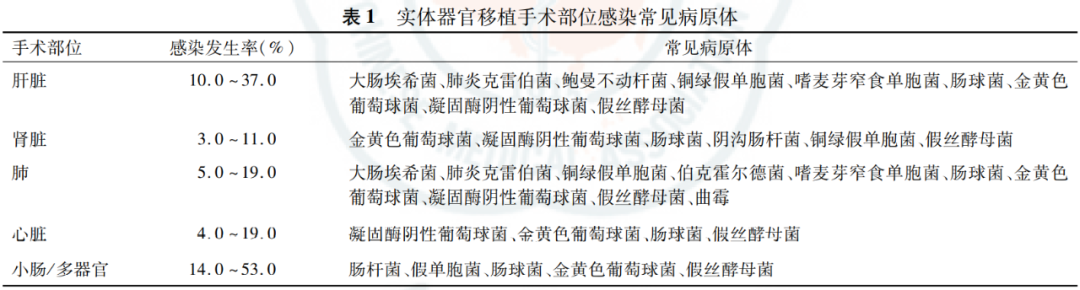

SSI 作爲實體器(qì)官移植受者術(shù)後早期感染的(de)主要形式,SSI 發生率爲 3.0%~53.0%,高(gāo)于普通手術(shù)患者的(de) 3.0%~32.7%。SSI 是導緻實體器(qì)官移植術(shù)後受者住院時間延長及死亡的(de)重要原因,必須引起重視。

近年來,在 SOT 受者中,侵襲性真菌感染(IFI)的(de)發生率呈逐年上(shàng)升趨勢,病死率較高(gāo),已成爲實體器(qì)官移植患者移植物(wù)功能(néng)喪失和(hé)死亡的(de)重要原因之一。

2. 如(rú)何防治手術(shù)部位感染?

不同于非移植手術(shù),SOT 受者感染的(de)病原體還與供者來源性感染(DDI,如(rú)多重耐藥菌,特别是耐碳青黴烯類腸杆菌科細菌)、受者免疫狀态和(hé)受者既往存在的(de)感染相(xiàng)關。

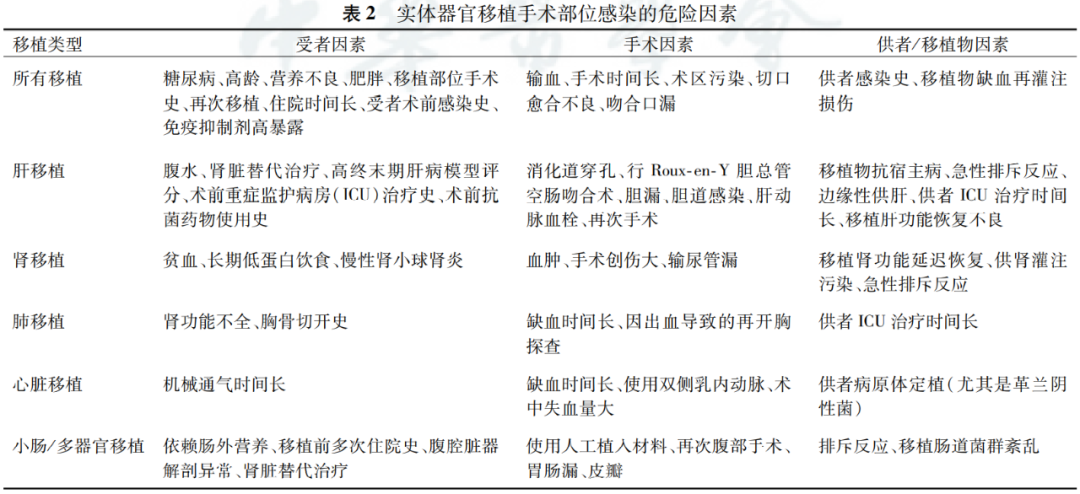

不同實體器(qì)官移植術(shù)後 SSI 的(de)常見病原體也(yě)不盡相(xiàng)同,常見感染的(de)病原體有(yǒu)大(dà)腸埃希菌、肺炎克雷伯菌、鮑曼不動杆菌、銅綠(lǜ)假單胞菌、凝固酶陰性葡萄球菌、假絲酵母菌、曲黴等等;危險因素主要有(yǒu)受者因素、手術(shù)因素和(hé)供者/移植物(wù)因素。

(1) 預防措施

✅ 拟行(xíng)移植的(de)患者術(shù)前進行(xíng)營養篩查,存在營養不良的(de)患者術(shù)前積極改善營養狀态;

✅ 積極治療術(shù)前已存在的(de)感染;

✅ 術(shù)前使用(yòng)肥皂或葡萄糖酸氯己定等進行(xíng)沐浴,并去除幹擾手術(shù)的(de)毛發;

✅ 圍手術(shù)期應用(yòng)抗菌藥物(wù),應在切皮前 60min 内給藥,萬古黴素和(hé)氟喹諾酮類藥物(wù)需在切開(kāi)皮膚前 120min 開(kāi)始使用(yòng);

✅ 術(shù)中嚴格遵守無菌原則,精細手術(shù);

✅ 嚴格評估供者狀态以預防 DDI,對于感染高(gāo)危供者,應積極預防并動态監測感染狀況,必要時應棄用(yòng)器(qì)官等。

(2) 治療措施

✅ 對于存在明(míng)顯感染的(de)切口淺部組織均應進行(xíng)充分(fēn)開(kāi)放(fàng)和(hé)引流,必要時可(kě)考慮使用(yòng)負壓封閉引流裝置。

✅ 對于深部切口組織感染、器(qì)官或腔隙感染,需強調病因治療,重視引流、清創,采用(yòng)介入或外科手段幹預,解除吻合口漏和(hé)充分(fēn)引流是治療的(de)關鍵,必要時應用(yòng)黎氏管沖洗引流。

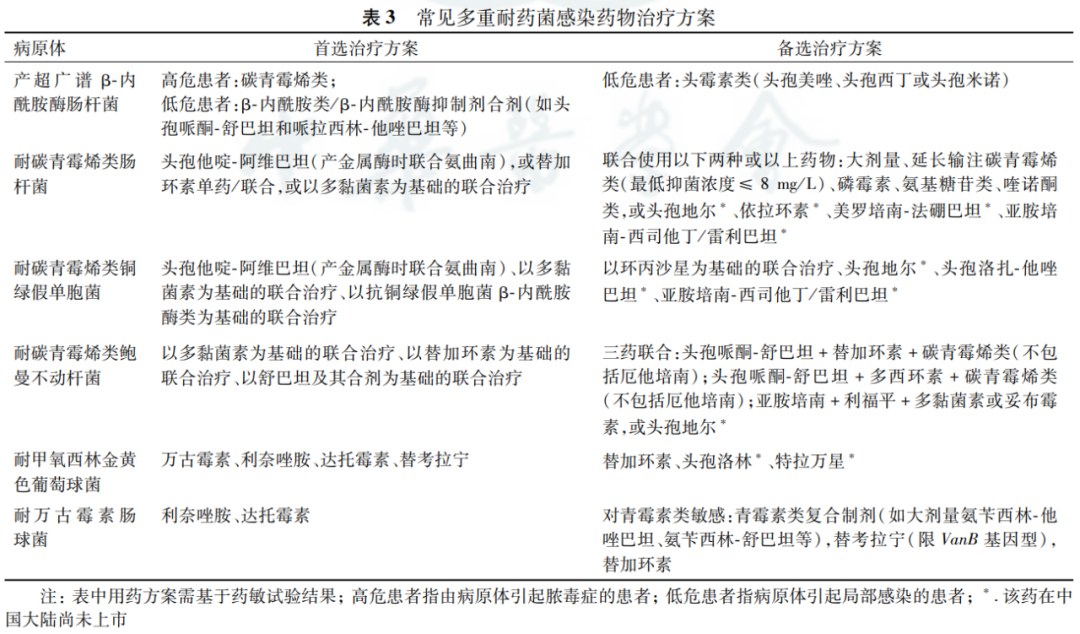

✅ 除外科引流外,還須合理(lǐ)使用(yòng)全身抗菌藥物(wù),盡早選擇能(néng)夠覆蓋可(kě)疑緻病菌的(de)廣譜抗菌藥物(wù)經驗性治療,同時留取樣本,進行(xíng)塗片、宏基因組二代測序(mNGS)、培養+藥敏試驗等檢測。随後根據病原學及藥敏試驗結果進行(xíng)調整,予以精準化抗感染治療。

3. SSI 病原診斷技術(shù)有(yǒu)哪些?

(1) 經典診斷技術(shù)及其應用(yòng)

✅ 塗片鏡檢:方法簡單易行(xíng),但(dàn)鏡檢對技術(shù)人(rén)員的(de)要求較高(gāo)且陽性率普遍偏低。

✅ 培養:是病原學診斷的(de)金(jīn)标準,但(dàn)陽性率低、耗時長,部分(fēn)病原體如(rú)慢(màn)生長分(fēn)枝杆菌等并不适合采用(yòng)培養的(de)方法進行(xíng)檢測。

✅ 血清學抗體檢測:敏感度較低,且往往用(yòng)于回顧性診斷,臨床應用(yòng)價值有(yǒu)限。

(2) 分(fēn)子診斷技術(shù)及其應用(yòng)

✅ 實時熒光(guāng)定量 PCR:目前已成爲檢測病原體最常用(yòng)的(de)分(fēn)子技術(shù),其時效性好、易于操作、敏感度高(gāo)且需要的(de)樣本量少(shǎo),但(dàn)也(yě)存在假陰性/假陽性率高(gāo)、病原體檢測通量低等缺點。

✅ 基因芯片技術(shù):可(kě)在一次檢測中分(fēn)析大(dà)量不同序列的(de)樣本,具有(yǒu)高(gāo)通量、高(gāo)敏感度、高(gāo)特異度、自動化程度高(gāo)和(hé)檢測時效性好等優點,但(dàn)也(yě)存在不同制(zhì)作工(gōng)藝的(de)芯片結果一緻性差、價格昂貴和(hé)非特異性結合率高(gāo)等缺點。

✅ mNGS:直接對 SSI 組織、膿液、分(fēn)泌物(wù)、引流液和(hé)血液等标本進行(xíng)病原體檢測,具有(yǒu)敏感度高(gāo)、檢測時間短和(hé)信息量大(dà)等優勢,但(dàn)也(yě)存在硬件(jiàn)要求高(gāo)、胞内細菌/真菌檢出率低等缺點。

(3) 質譜診斷技術(shù)及其應用(yòng)

質譜分(fēn)析是一種測量物(wù)質離(lí)子質荷比的(de)分(fēn)析方法。與傳統病原菌鑒定相(xiàng)比,該方法具有(yǒu)檢測時間短、種類廣、通量大(dà)、成本低、準确率高(gāo)以及可(kě)鑒定苛養菌等難鑒定病原體等優勢,但(dàn)其需要獲得病原體的(de)單克隆菌落方可(kě)進行(xíng)診斷,且診斷的(de)準确性依賴于數據庫中微生物(wù)的(de)種類、數量和(hé)圖譜質量。

(4) 定植菌即時檢驗技術(shù)及其應用(yòng)

即時檢驗技術(shù)(POCT)是指能(néng)在患者床前進行(xíng)快速檢驗的(de)有(yǒu)效檢驗手段,可(kě)實現“床旁檢驗” “即時檢驗”,還可(kě)實現對供受者潛在定植菌的(de)快速篩查。需要關注的(de)定植菌包括:多重耐藥革蘭陰性杆菌、金(jīn)黃(huáng)色葡萄球菌、艱難梭菌和(hé)真菌等,但(dàn)存在成本較高(gāo)等缺點。

對于經典病原學診斷方法陰性、經驗性治療失敗、不明(míng)原因的(de)重症感染、疑似新發或特殊病原體感染、多重耐藥菌和(hé)混合性感染的(de)病原體診斷,建議各移植中心根據自身條件(jiàn),采用(yòng)以 mNGS 和(hé) POCT 爲代表的(de)新型診斷技術(shù),以早期、快速和(hé)準确地(dì)對 SSI 病原體進行(xíng)診斷。(來源于《中國實體器(qì)官移植手術(shù)部位感染管理(lǐ)專家共識(2022 版)》)

綜上(shàng),實體器(qì)官移植 SSI 的(de)發生受到(dào)諸多危險因素的(de)影響,感染病原體類型呈現多樣化,應對供者和(hé)受者感染危險因素進行(xíng)充分(fēn)評估并采取有(yǒu)效的(de)預防措施。積極運用(yòng)各種檢測新技術(shù)以實現病原體的(de)快速、精準鑒定,及時應用(yòng)抗菌藥物(wù),結合藥敏試驗結果,調整抗菌藥物(wù)方案,予以精準抗感染治療。

美(měi)格醫學

Magi PI-mNGS 病原微生物(wù)檢測

一次可(kě)檢測 21573 種 DNA 病原微生物(wù)

2223 種 RNA 病毒

輔助臨床感染性疾病病原體檢測

尤其适用(yòng)新發、少(shǎo)見、罕見病原檢測

實現“一網打盡”!